LA STRAORDINARIA ATTUALITA’ DELLA LEZIONE DI CALAMANDREI

di Marco Gerardi

In tempi di pandemia e di emergenza stiamo riscoprendo quello che è uno dei più importanti messaggi che la Costituzione ci ha voluto trasmettere: lo spirito di solidarietà, intesa come collaborazione tra tutti i consociati, e lo spirito di comunità, ricavabili dall’art. 2 nel punto in cui afferma che la Repubblica richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

L’impressione, però, è che solo nelle emergenze questo senso civico di collaborazione venga nutrito di linfa vitale. Infatti, oggi ancora più di ieri siamo mossi dall’incredibile fretta che muove la nostra esistenza, dal senso di pragmatismo, dal guardare esclusivamente noi stessi e i risultati che vogliamo raggiungere, e questo risulta anche comprensibile, viste le difficoltà e le incertezze che ci riservano la vita e la società nella quale viviamo.

Tutto ciò porta a farci dimenticare che come Stato, prima di tutto, abbiamo un punto di partenza essenziale sul quale basarci per orientare il nostro modo di vivere: i principi fondamentali della Costituzione, capisaldi inderogabili della nostra società. Tale dimenticanza è probabilmente dovuta alla mancanza di consapevolezza dell’importanza della nostra Carta, purtroppo diffusa in molti strati della popolazione, e di cui una grande responsabilità abbiamo tutti noi. Se vogliamo porre rimedio a questo stato di anestesia totale, è allora di estrema rilevanza trovare la cura nell’educazione e nella cultura costituzionali, poiché da esse si può trarre il senso civico di cui abbiamo bisogno per uscire dalla palude nella quale viviamo e nella quale ci ritroviamo puntualmente ogni volta che cambia la classe dirigente e politica del nostro Paese.

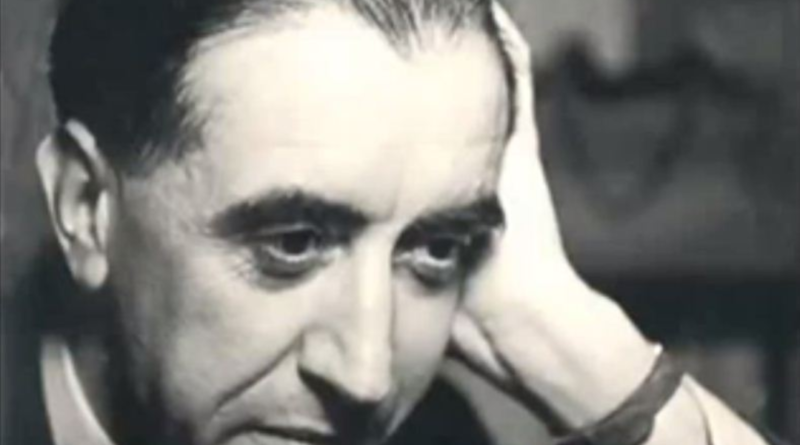

Da questo punto di vista, un primo passo importante può provenire da ciò che Piero Calamandrei disse nel 1955: il 26 gennaio di quell’anno, il padre costituente, accademico e avvocato tenne nel salone degli Affreschi della Società Umanitaria a Milano un discorso inaugurale di un ciclo di sette conferenze sulla Costituzione italiana, organizzato da un gruppo di studenti universitari e medi con lo scopo di illustrare i fondamenti del Documento che fu promulgato pochi anni prima. Nei passi più salienti del suo discorso, Calamandrei mostrò la bellezza, l’importanza e la nobiltà dei principi più importanti della Carta. Il grande studioso accese il fuoco delle sue parole soprattutto sull’art. 3, secondo comma-da lui ritenuto il più importante ma anche il più impegnativo- come pilastro istitutivo della società democratica e come fine da attuare: garantire ad ogni individuo il pieno sviluppo della persona umana e far sì che tutti gli uomini abbiano dignità di uomo. Solo così, asserì, si può dire che la formula contenuta nell’art. 1 – “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” – corrisponde a realtà. Ciò in quanto la nostra Repubblica non solo non si può chiamare fondata sul lavoro, ma – continuò – neanche si può chiamare democratica se l’uomo non ha la possibilità di lavorare e di studiare e di trarre i mezzi per vivere da uomo. Infatti, una democrazia senza uguaglianza di fatto, in cui ci sia solo un’uguaglianza di diritto, è una democrazia unicamente formale, in cui tutti i cittadini non hanno veramente la possibilità di concorrere alla vita della società (art. 3, secondo comma della Costituzione), di dare il loro migliore apporto, di poter contribuire a questo cammino, a questo progresso di tutta la società (si pensi anche all’art. 4, comma 2 della Carta: “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”). Lo studioso continuò affermando che questo era un impegno, un programma, un lavoro da compiere, e fece una fotografia perfetta dell’incredibile potenziale del Documento quando disse che esso mira al rinnovo della società, che guarda al futuro, che guarda alle persone perché, volendo rimuovere le loro condizioni economiche di partenza diseguali, vuole permettere a chiunque – soprattutto ai meno abbienti – di esprimere il proprio potenziale, il quale potrebbe contribuire al progresso del contesto sociale. Calamandrei, poi, incoraggiò l’uditorio a continuare quell’opera di partecipazione attiva che era stata iniziata in forme diverse (a causa del drammatico contesto in cui si viveva) non molti anni prima con la Resistenza, così da allontanare ogni tentazione di indifferenza ed apatia che metterebbe in serio pericolo l’attuazione della Costituzione, fino ad arrivare alle celebri parole: “La politica non è una piacevole cosa. Però la libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per vent’anni, e che io auguro a voi, giovani, di non sentire mai” e continuare dicendo che la Costituzione è “la Carta della propria libertà, la Carta per ciascuno di noi della propria dignità di uomo”.

L’autorevole giurista, poi, per trasmettere ai propri ascoltatori la consapevolezza dell’influenza del pensiero delle grandi personalità che avevano segnato la storia dell’Italia (“delle voci lontane”) e del sacrificio delle umili voci di coloro che lottarono nel corso della Resistenza (“umili nomi, voci recenti”), arrivò a quello che può forse ritenersi l’apice del suo discorso: “Quando io leggo nell’art. 2 l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, o quando leggo, nell’art. 11, che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, quindi la patria italiana in mezzo alle altre patrie, dico: ma questo è Mazzini; o quando io leggo, nell’art. 8, che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, ma questo è Cavour; quando io leggo, nell’art. 5, che la Repubblica una e indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali, ma questo è Cattaneo; o quando, nell’art. 52, io leggo, a proposito delle forze armate, che l’ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica, quindi esercito di popolo, ma questo è Garibaldi; e quando leggo, nell’art. 27, che non è ammessa la pena di morte, ma questo, o studenti milanesi, è Beccaria. Grandi voci lontane, grandi nomi lontani.

Ma ci sono anche umili voci, voci recenti. Quanto sangue e quanto dolore per arrivare a questa Costituzione! Dietro ad ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. Quindi, quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, non è una carta morta, questo è un testamento, un testamento di centomila morti.

Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione”.

Queste le parole che Calamandrei ha voluto trasmettere all’uditorio, per dire ai suoi componenti che la Costituzione non è un Documento dell’elite, ma, al contrario, uno scritto che pone al suo centro la persona comune, anche quella più semplice ed umile, la sua dignità (l’art. 2, infatti, stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, ponendosi come clausola generale di tutela essenziale della persona umana), la sua autodeterminazione, nonché lo spirito di solidarietà tra le persone.

Anche nel diritto esegetico che nel corso degli anni si è formato avendo come punto di partenza la Costituzione è ormai consolidata l’interpretazione che ritiene che i doveri costituzionali di solidarietà esprimano l’idea che l’interesse individuale è subordinato all’interesse generale. In base a ciò si giustificano le prestazioni personali e patrimoniali dovute allo Stato, nonché il limite generale posto all’iniziativa economica, che non può essere esercitata in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (art. 41, secondo comma Cost.).

La solidarietà, però, ha notevole considerazione altresì nei rapporti tra privati: infatti, essendosi evoluto in senso sociale, l’ordinamento richiede all’individuo una maggiore attenzione nei confronti degli altri, quasi come se l’art. 2 prescrivesse un dovere di salvaguardare l’utilità altrui, compatibilmente con il proprio interesse (si pensi anche agli obblighi di correttezza e buona fede vigenti nel diritto privato, in cui si richiede al singolo di tenere tutti quei comportamenti attivi che, senza un suo importante sacrificio, servono ad evitare o a diminuire l’altrui danno).

Le parole di Calamandrei potrebbero, quindi, rappresentare il manifesto dell’educazione della cittadinanza alla cittadinanza costituzionale, il manifesto di quella scolarizzazione democratica tramite cui creare una seria coscienza civica nell’animo delle persone, in modo da far sì che la comunità italiana sia sempre, e non solo nelle emergenze, una vera comunità e non un agglomerato di individui.