TRATTATIVA-STATO MAFIA 1992-1994: CERTEZZA, NON PRESUNZIONE

di Marco Gerardi

Nei mass media e finanche nella stampa specializzata, quando si parla di trattativa Stato-mafia, la si accompagna ancora troppo spesso all’aggettivo “presunta”. Ciò nonostante vi siano più atti convergenti che provano chiaramente quella che ormai è una certezza e non più una presunzione: la trattativa ci fu, non si tratta di semplice ipotesi.

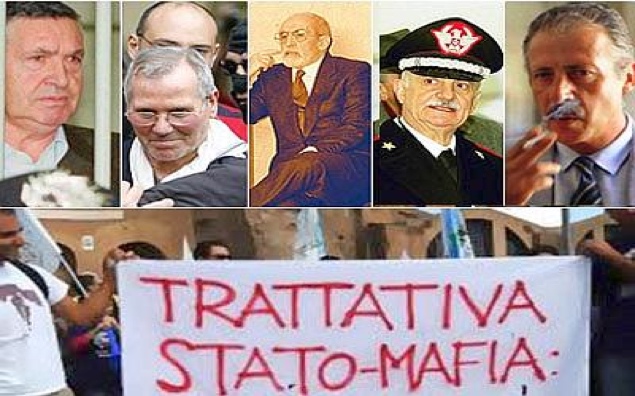

Nel parlare di tale argomento non ci si riferisce, come si fa in genere con accettazione e rassegnazione, a quei legami con la criminalità organizzata che hanno caratterizzato fin dall’Unità d’Italia una parte della classe dirigente e politica nostrana, bensì al negoziato avviato nel 1992, dopo la strage di Capaci, tra i carabinieri del Ros – Mario Mori e Giuseppe De Donno – e Vito Ciancimino, vicinissimo a Riina e Provenzano. Negoziato intrapreso in un periodo che contraddistinse profondamente la storia recentissima del nostro Paese: quello degli attentati mafiosi-terroristici del 1992-1993, del fallito attentato allo stadio Olimpico del 1994 e dell’uccisione dei carabinieri Vincenzo Garofalo ed Antonino Fava (quest’ultima avvenuta il 18 gennaio del 1994 in Calabria). Questa fase fu profondamente delicata: segnò il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica e l’ascesa di quella classe politica nazionale – avvenuta anche a causa dello scandalo di Tangentopoli – che ha costituito l’ordinamento normativo interno dell’ultimo quarto di secolo.

Tali cambiamenti avvennero mentre ci fu un accordo tra i vertici di Cosa Nostra ed importanti funzionari dello Stato. Malgrado ciò, si tende a parlarne pochissimo. Ci sono stati anche attacchi violenti contro i magistrati e le inchieste volte a cercare di dar loro luce – additandole come “spreco di soldi pubblici” – affermando che ormai si tratta di questioni risalenti troppo in là nel tempo.

Quando non si parla di “spreco di soldi pubblici”, invece, si tenta di evitare di citare questi fatti; e quando si prova ad inserirli nel quadro del negoziato tra pezzi dello Stato e criminalità organizzata, la trattativa viene definita da alcuni come “boiata pazzesca”, “bufala”, “fantomatica”, “romanzo”, mentre dai più “gentili” viene accostata all’aggettivo “presunta”, come se ci fosse l’intento di inserirla nel tunnel dell’incertezza; oppure viene giustificata in quanto si dice essere stata utile per aver salvato vite umane. Peccato che non sia stato affatto così, anzi.

I contatti e l’accordo con i vertici di Cosa Nostra sono certificati in più decisioni giudiziarie, alcune anche definitive; e ciò, nel campo del contrasto alla criminalità organizzata, significa cedimento, soprattutto quando c’è stato un dialogo con l’intera organizzazione per sapere cosa vogliono i boss in cambio dell’arresto di una loro offensiva terroristica.

In relazione all’esistenza certa del negoziato, un primo dato si ha in quello che il giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta – Alessandra Bonaventura Giunta – stabilì nell’ambito dell’inchiesta del 2012 sulla strage di via d’Amelio, in cui morirono Borsellino e cinque uomini della sua scorta: la strage ci fu perché Riina ritenne il giudice un ostacolo alla trattativa con esponenti delle istituzioni, che gli “sembrava essere arrivata su un binario morto” e che per questo il boss voleva rivitalizzare. “La tempistica della strage” –scrisse ancora il giudice – “è stata certamente influenzata dall’esistenza e dall’evoluzione della cosiddetta trattativa tra uomini delle Istituzioni e Cosa Nostra”. In definitiva, quindi, “deve ritenersi un dato acquisito quello secondo cui a partire dai primi giorni del mese di giugno del 1992 fu avviata la cosiddetta trattativa tra appartenenti alle istituzioni e l’organizzazione criminale Cosa Nostra”.

Altro dato: la sentenza della Corte d’assise di appello di Firenze, in merito alle stragi del 1993 nel capoluogo toscano, a Milano e Roma. Il 24 febbraio del 2016 i giudici di secondo grado affermarono che la trattativa è provata “dall’avvio poi interrotto di iniziali contatti emersi tra rappresentanti politici locali e delle Istituzioni e vertici mafiosi, è però logicamente postulata dalla stessa prosecuzione della strategia stragista: il ricatto non avrebbe difatti senso alcuno se non fosse scaturita la percezione e la riconoscibilità degli obiettivi verso la presunta controparte”. La Corte stabilì anche che “si può considerare provato che dopo la prima fase della cosiddetta trattativa, avviata dopo la strage di Capaci, peraltro su iniziativa esplorativa di provenienza istituzionale (cap. De Donno e successivamente Mori e Ciancimino), arenatasi dopo l’attentato di via d’Amelio, la strategia stragista proseguì alimentata dalla convinzione che lo Stato avrebbe compreso la natura dell’obbiettivo del ricatto proprio perché vi era stata quell’interruzione”. Inoltre, già nel processo di primo grado i giudici toscani si pronunciarono sull’esistenza dell’interlocuzione tra apparati dello Stato e mafia durante le stragi del 1992 e 1993. La Corte d’Assise di Firenze, infatti, nel 2012 sancì, con una sentenza poi diventata definitiva, che “una trattativa indubbiamente vi fu e venne, quantomeno inizialmente, impostata su un do ut des. L’iniziativa fu assunta da rappresentanti delle Istituzioni e non dagli uomini di mafia”.

Sempre i giudici fiorentini, il 6 giugno del 1998, cristallizzarono – con una sentenza passata in giudicato – la parola “trattativa”. Scrissero: “Non si comprende assolutamente come sia potuto accadere che lo Stato, in ginocchio nel ’92 secondo le parole dello stesso Generale Mori, si sia potuto presentare a Cosa Nostra per chiederne la resa; non si comprende come Ciancimino, controparte in una trattativa almeno fino al 18 ottobre ’92, si sia trasformato dopo pochi giorni in un confidente dei Carabinieri”. I giudici sottolinearono altresì che: “Quello che conta è come apparve all’esterno, e oggettivamente, l’iniziativa del Ros e come la intesero gli uomini di Cosa Nostra; conseguentemente importa quale influenza ebbe sulle determinazioni di costoro; sotto questo aspetto, tale iniziativa aveva tutte le caratteristiche per apparire come una trattativa”.

Lo stesso Generale Mori si lasciò sfuggire la parola “trattativa” durante il processo per la strage di via dei Georgofili, a Firenze. Il 27 gennaio del 1998, nel corso della sua deposizione, affermò: “Dissi a Ciancimino ‘ormai c’è un muro contro muro. Ma non si può parlare con questa gente?’ Ciancimino mi chiedeva se io rappresentavo solo me stesso o anche altri. Certo, io non gli potevo dire ‘beh, signor Ciancimino, lei si penta, collabori che vedrà che l’aiutiamo’ e gli dissi ‘lei non si preoccupi, lei vada avanti’. Lui capì e restammo d’accordo che volevamo sviluppare questa trattativa”. Fu, quindi, Mori ad utilizzare l’espressione “trattativa”, dopo che era uscita la notizia delle dichiarazioni del pentito Brusca, che nel 1996 aveva parlato del papello di Riina.

La tregua, pertanto, è certa. Si dirà “ma il processo che attualmente si sta svolgendo a Palermo si è concluso solo in primo grado. Mannino, poi, imputato con rito abbreviato per gli stessi fatti, è stato assolto sia in primo che in secondo grado!”. A ciò si può replicare affermando che le indagini della procura di Palermo non servono a scoprire se la trattativa avvenne; servono a capire chi la fece, se nel farla vennero commessi dei reati e chi commise questi eventuali reati: se ci furono, quindi, responsabilità penali ed in capo a chi.

Per quanto riguarda Calogero Mannino, invece, la sua assoluzione non sconfessa affatto la certezza della tregua dello Stato nei confronti della criminalità organizzata.

Innanzitutto, è chiaro che la pronuncia giudiziaria, importantissima e recente – quella della Corte d’assise di Palermo che il 20 aprile 2018 ha condannato a: dodici anni di carcere il colonnello Mario Mori, il generale Antonio Subranni (riconosciuto in altra decisione giudiziaria coinvolto per favoreggiamento nel depistaggio del delitto Impastato, ma la cui posizione è stata archiviata per prescrizione), il fondatore di Forza Italia e futuro senatore della Repubblica Marcello Dell’Utri (condannato già in via definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, per aver favorito Cosa Nostra dal 1974 al 1992 – agevolando i pagamenti ad essa di somme non dovute da parte della Fininvest di Berlusconi e facendo da tramite tra lo stesso Berlusconi e Cosa Nostra nella stipulazione di un accordo di natura protettiva e collaborativa, mantenuto e rispettato anche quando ai vertici dell’organizzazione mafiosa ci furono Riina e Provenzano -) ed Antoninò Cinà, medico fedelissimo di Riina; ad otto anni il capitano Giuseppe De Donno e a ventotto anni il boss stragista Leoluca Bagarella – rappresenta un’ulteriore conferma dell’esistenza della pax. Tutti loro, però, non sono stati riconosciuti colpevoli né accusati del reato di trattativa, bensì di quello disciplinato dall’articolo 338 del codice penale – violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario dello Stato – con l’aggravante di aver favorito Cosa Nostra. Ossia, facendo la trattativa, intimidirono e minacciarono (per quanto riguarda i soggetti non appartenenti a Cosa Nostra: De Donno, Mori e Subranni, che nel biennio 1992-1993 aprirono e condussero la trattativa ; Dell’Utri, che nel 1994 la portò avanti e la chiuse), in concorso con l’allora Capo della Polizia Vincenzo Parisi ed il Vice Direttore Generale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Francesco Di Maggio (questi ultimi deceduti) e con altri soggetti al momento ignoti, il Governo, con la promessa di altre bombe e altre stragi, per impedirne o comunque turbarne l’attività, nel caso in cui non avesse accettato le richieste dei boss mafiosi (quindi Riina e compagnia), poste come condizioni necessarie per la cessazione della strategia stragista perpetrata nella stagione 1992-1993. Riina e Provenzano, invece, sono deceduti prima della pronuncia dei giudici.

Per quanto riguarda Mannino, è vero che è stato assolto, ma la formula del dispositivo recita “per non aver commesso il fatto”. Come commentato da Antonio Ingroia, che ha istruito sia questo processo, sia quello svoltosi innanzi alla Corte d’Assise, “le motivazioni con le quali la prima sezione della Corte d’Appello di Palermo ha assolto Calogero Mannino confermano ciò che già diceva il dispositivo: Mannino non ha commesso il fatto di reato. Quindi, significa che nessuna decisione è stata presa sul fatto di reato, cioè sulla punibilità della minaccia allo Stato, oggetto del processo. Il fatto di reato di reato c’è, come già accertato in un ben più approfondito dibattimento davanti alla Corte d’Assise di Palermo, ma non lo ha commesso Mannino”. Inoltre, poiché la Corte d’Appello ha espresso giudizi riguardo alle valutazioni adottate dai giudici della Corte d’Assise nei confronti degli altri imputati con rito ordinario – il quale ha condannato tutti coloro che erano accusati del reato di violenza o minaccia a Corpo politico – la Procura generale, diretta da Roberto Scarpinato, ha deciso di presentare ricorso in Cassazione, in quanto le motivazioni del Giudice di appello “sembrano più che altro incentrate ad enfatizzare ogni possibile criticità, a volte con evidente travisamento dei fatti, piuttosto che valutare la coerenza del percorso argomentativo dell’ufficio requirente”. È scritto anche che “il ruolo di Mannino è stato quello di consapevole sollecitatore del dialogo per porre termine a quella situazione che Mori ha definito di contrapposizione frontale fra lo Stato e Cosa Nostra, del muro contro muro, per usare le sue stesse parole”. I sostituti procuratori generali, dunque, ritengono che gli approcci con il mafioso ex sindaco di Palermo – Vito Ciancimino – non servirono ad acquisire notizie o a giungere ad una sua collaborazione, bensì a portare a compimento la trattativa.

Altro motivo di ricorso è stato ravvisato in una “manifesta illogicità della motivazione” quando la Corte d’Appello non considera i “fatti accertati nel procedimento” che ha visto l’ex segretario regionale della DC assolto dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, ma che sarebbero comunque “indicativi di pluriennali rapporti con importanti esponenti mafiosi”. Infatti, i giudici di secondo grado hanno stabilito che “con certezza può escludersi che non ci fu alcuna “promessa tradita, collusione o contiguità mafiosa” da parte di Mannino”. Però, al riguardo, si può dire che i giudici della Corte di Cassazione, quando nel 2014 rigettarono la richiesta di risarcimento dell’ex esponente democristiano per ingiusta detenzione, ritennero assodato che l’ex ministro aveva “accettato consapevolmente l’appoggio elettorale di un esponente di vertice dell’associazione mafiosa (il boss Antonio Vella, ndr) e, a tal fine, gli aveva dato tutti i punti di riferimento per rintracciarlo in qualsiasi momento”. Anzi, c’erano diversi riscontri che “giustificavano, secondo la corte territoriale, il convincimento che il Mannino avesse consapevolmente intrattenuto rapporti con il mafioso Vella per motivi elettorali e avesse, in particolare, accettato che costui divenisse un suo procacciatore di voti, con l’effetto di ingenerare nella mafia agrigentina la convinzione che egli fosse soggetto disponibile per gli interessi dell’organizzazione”.

In più, come ha detto anche l’ex Procuratore capo di Palermo, Gian Carlo Caselli, “è un dato di fatto che all’assoluzione di Mannino si arriva perché la Cassazione – a processo in corso – modifica il proprio orientamento rispetto a quello vigente all’inizio del processo sul concorso esterno in associazione mafiosa. Mentre prima per il delitto di concorso esterno era sufficiente provare l’esistenza di un patto tra mafia e accusato, col nuovo orientamento la Cassazione richiede anche la prova di un ‘ritorno’ del patto in termini favorevoli all’imputato. A me viene da sottolineare che quando è iniziato il processo, anzi l’inchiesta, era richiesto un certo livello di prova; ma prima della conclusione l’asticella probatoria è stata elevata”.

In conclusione, la trattativa, nel periodo 1992-1994, tra alcuni pezzi delle Istituzioni e i vertici di Cosa Nostra, ci fu, con buona pace di tutti coloro che continuano a negarla. Non solo: al contrario di ciò che ritengono in molti, i suoi risultati non furono quelli di aver scongiurato più gravi lutti allo Stato, bensì -come confermato dalla sentenza della Corte d’Assise di Palermo – di: aver “determinato l’effetto dell’accelerazione dell’omicidio di Borsellino, con la finalità di approfittare di quel segno di debolezza proveniente dalle Istituzioni dello Stato e di lucrare, quindi, nel tempo dopo quell’ulteriore manifestazione di incontenibile violenza concretizzatasi nella strage di via d’Amelio, maggiori vantaggi rispetto a quelli che sul momento avrebbe potuto determinarsi in senso negativo”; indurre Cosa Nostra a compiere gli eccidi del 1993, visto che “senza l’improvvida iniziativa dei Carabinieri e cioè senza l’apertura al dialogo sollecitata ai vertici mafiosi, che ha dato luogo alla minaccia al Governo sotto forma di condizioni per cessare la contrapposizione frontale con lo Stato, la spinta stragista meramente e chiaramente di carattere vendicativo – riconducibile alla volontà prevaricatrice di Riina – si sarebbe inevitabilmente esaurita con l’arresto di quest’ultimo nel gennaio 1993”; aver, Marcello Dell’Utri, “nella sua funzione di intermediario dell’imprenditore Silvio Berlusconi nel frattempo sceso in campo in vista delle politiche del 1994”, manifestato “apertura alle esigenze dell’associazione mafiosa Cosa Nostra” e rafforzato, in tal modo, “il proposito criminoso dei vertici mafiosi di proseguire con la strategia ricattatoria iniziata da Riina nel 1992”. Quest’ultimo “tassello” con la consapevolezza di Berlusconi, in quanto “ci sono ragioni logico-fattuali che inducono a non dubitare che Dell’Utri abbia riferito a Berlusconi quanto di volta in volta emergeva dai suoi rapporti con l’associazione mafiosa Cosa Nostra mediati da Vittorio Mangano” e visto che “Berlusconi riferiva a Dell’Utri” dei tentativi legislativi di modifiche normative favorevoli a Cosa Nostra, affinché quest’ultimo potesse “tranquillizzare i suoi interlocutori, così come il Dell’Utri effettivamente fece”.